新春伊始,我院2022级药学专业的李宵宇和伍梓萱同学以共同第一作者身份,在生物学领域国际顶级刊物《International Journal of Biological Macromolecules》(2024年影响因子为7.7,中科院一区top期刊)上发表了题为“Carboxymethylated polysaccharides from Chrysanthemum indicum with antimicrobial and hemostatic properties for promoting wound healing”的学术论文。

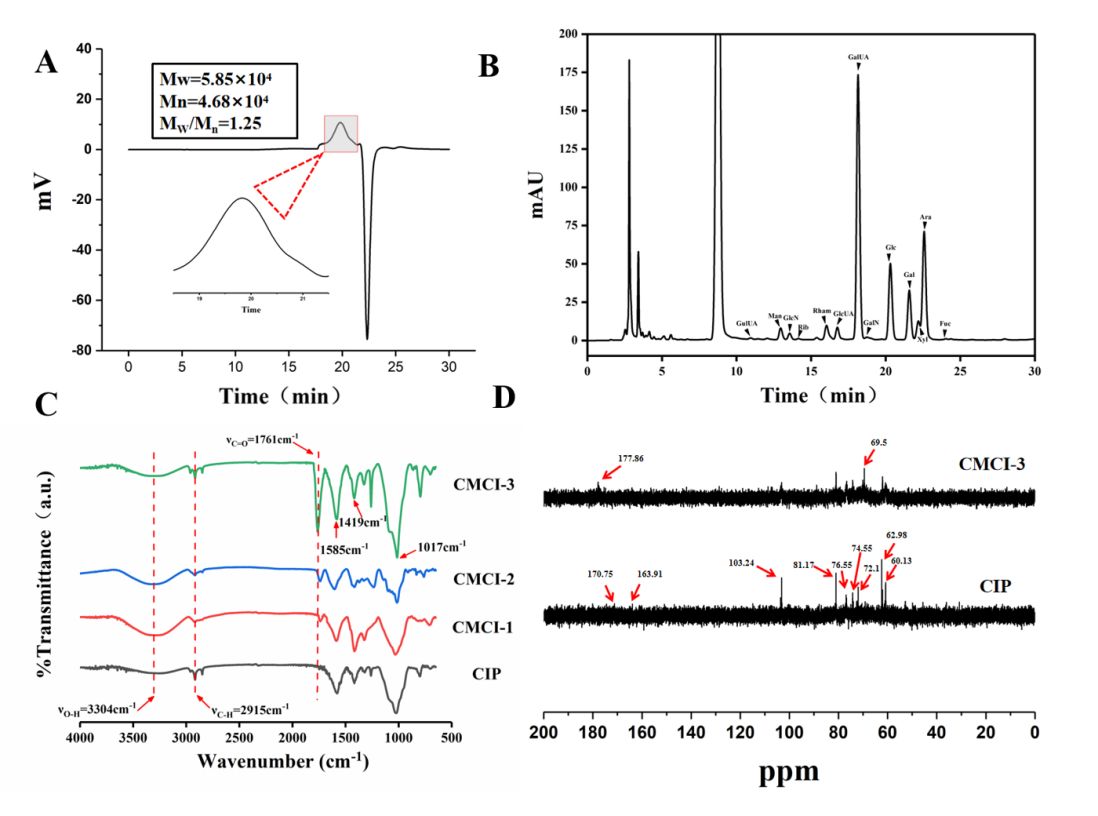

众多研究报道显示,菊花中提取的活性多糖成分具有出色的抗氧化、抗炎及免疫调节活性,在皮肤护理领域具有巨大潜力。论文作者在周宗宝博士的指导下,成功提取、分离并纯化了大悟野菊花多糖(CIP),并首次通过高效液相色谱、核磁共振、甲基化衍生及单糖组分分析等技术,确定了CIP的链接结构:其主链由1,4-β-D-半乳吡喃糖和1,4-α-D-葡萄吡喃糖构成,侧链则主要包含1,3-α-L-鼠李吡喃糖、1,3-α-L-阿拉伯呋喃糖和T-α-L-岩藻吡喃糖。

图1. CIP的凝胶色谱分子量测定(A)和单糖组成分析(B),以及CIP和CMCIs的红外光谱(C)和13C核磁共振谱(D)。

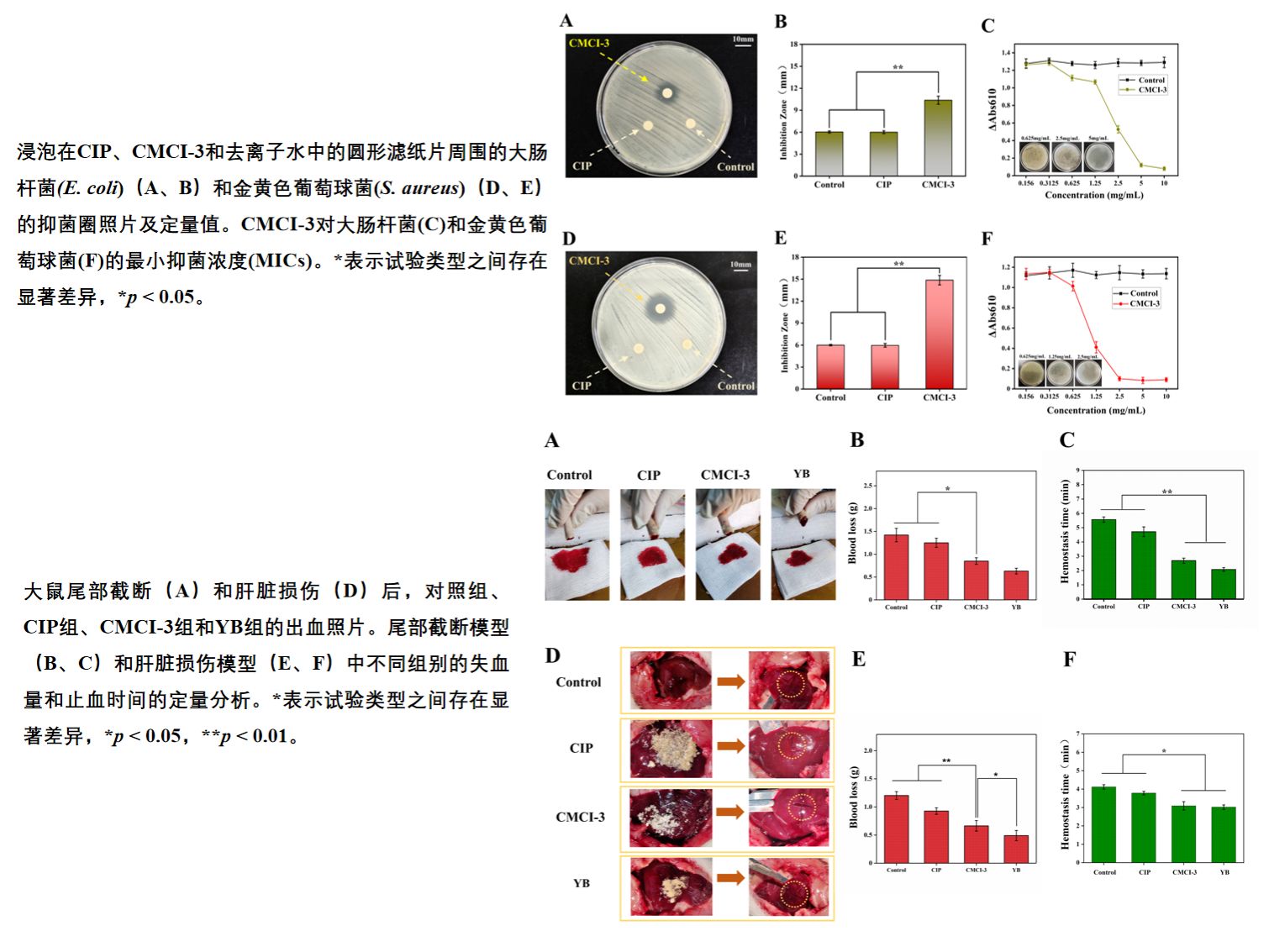

然而,进一步研究发现,野菊花多糖缺乏抗菌活性,这极大地限制了其在皮肤护理领域的临床应用。鉴于此,论文作者结合药物化学知识,提出了羧甲基改性野菊花多糖以提高其生物活性的创新思路。随后,他们成功合成了三种不同取代度的羧甲基野菊多糖(CMCIs)。随着取代度的增加,CMCIs的粒径和表面Zeta电位逐渐减小,显著影响了它们的生物活性。值得一提的是,取代度最高的CMCI-3在清除DPPH自由基、羟自由基和超氧阴离子自由基方面表现出更强的能力,同时展现出原生CIP所不具备的显著抗菌和止血特性。此外,CMCI-3还能在体外促进成纤维细胞的增殖和迁移,且对正常体细胞无毒。通过全层皮肤缺损大鼠模型的体内实验,证实了CMCI-3能加速伤口愈合,其效果与云南白药粉(YB)相当。这一研究成果为野菊多糖基伤口护理产品的开发提供了坚实的科学基础。本研究获得湖北省自然科学基金、湖北省教育厅科学研究计划青年人才项目及中国大学生创新创业训练计划项目的支持。

图2. CMCI-3的抗菌活性和止血性能。

一直以来,学院全面落实立德树人根本任务,高度重视学生科研能力的培养,依托省重点实验室和省工程技术研究中心等重点平台,引导青年教师立足湖北特色植物资源开展科研,以科研促教学,鼓励学生积极参与科研活动,提高人才培养质量,并将理论知识与湖北实际相结合,致力于培养具有实践能力的高质量应用型人才,本科生高水平论文的发表是我院在人才培养方面取得重大进步的有力见证。

(撰稿:周宗宝 审核:王有宁)